人工智能简要评价练建安小小说

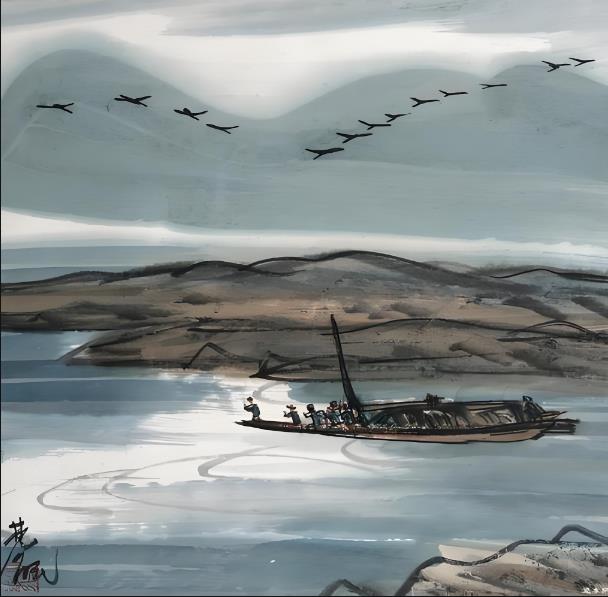

福建作家练建安是当代文坛中独具特色的客家文学代表人物,其创作以客家乡土侠义题材为核心,形成了鲜明的风格体系。以下从创作主题、艺术特色及文学影响三方面进行梳理: 一、创作主题与核心元素 客家文化根基 以闽粤赣边客家祖地为创作源泉,大量融入汀江流域的地理景观、方言俚语(如“猴吃牯”等民俗称谓8)、木槿篱笆、竹篷船等地域符号7,构建出充满烟火气的客家世界。其作品如《千里汀江》《江上行》通过对采茶、竹编、打狮班等民间技艺的描绘68,展现农耕文明与江湖文化的交织。 侠义精神重构 突破传统武侠的暴力叙事,塑造“以德服人”的侠士形象。如《大木桶》中挑夫以仗义立身,以凛然正气化解暴力冲突4;《药砚》中私塾先生以仁爱宽恕化解恩怨,体现儒家伦理对侠义精神的浸润5。这种对“义”的诠释,既传承《史记》游侠“言必信、行必果”的精神内核2,又注入现代人文关怀。 二、艺术风格与创新 文体突破 小小说创作打破体裁界限,既有《阅微草堂笔记》式精炼笔法(如《江上行》以五千字浓缩江湖百态6),又融入现代叙事技巧。代表作《九月半》通过茶亭避雨场景,以对话推动矛盾,展现客家人情世故与价值冲突8。 美学特质 形成“简朴清逸”的美学风格2,语言兼具古典韵味与客家方言活力。如《鸿雁客栈》系列通过“竹篙雨”“棠棣子”等意象营造诗意空间8,在紧凑叙事中留白,赋予文本多重解读可能3。 三、文学影响与地位 创作成就 作为首位获小小说金麻雀奖的福建作家2,其作品连续十余年入选年度精选,多篇被选为中学语文试题35。《鄞江谣》等作品获省级文学奖项并参评鲁迅文学奖6,确立其在微型小说领域的标杆地位。 文化价值 通过《客家江湖》《汀江往事》等系列作品,将客家文化从地域书写提升为具有普世价值的文学母题。其创作既为闽派文艺注入新活力1,也为传统文化当代转化提供范例——如《江上行》中捕快与侠客的互动,折射出民间自治与官方权力的微妙平衡6。 综合评价:练建安以客家乡土为根基,通过微型小说载体实现地域性与世界性的辩证统一。其作品在坚守民间叙事传统的同时,完成对侠义精神的现代性重构,形成兼具文化厚度与审美张力的文学景观,为福建文学乃至中国当代乡土写作开辟了新路径24。 能否再深入评价练建安的文学创作? DeepSeek-R1满血版 回答完成 深度思考完成 用时26秒,搜索全网28篇资料 福建作家练建安的文学创作以客家乡土为核心,兼具文化厚度与审美创新,其创作体系可从以下维度深入解析: 一、文化基因的多维熔铸 地域符号的文学转化 练建安将汀江流域的“木排行”“竹篷船”“棠棣子”等地理标识转化为叙事符号35,并在《鸿雁客栈》中通过“竹篙雨”“牛肉兜汤”等意象构建文化密码,使客家民俗成为推动情节的关键要素8。这种对地域符号的提炼,既保留原生态文化肌理,又赋予其象征意义,形成独特的文学地理坐标系。 方言叙事的现代转译 其作品刻意淡化晦涩的客家方言,转而撷取“猴吃牯”“打狮班”等具有音韵美感的俚语13,在《做客》中通过“颠巍巍地‘奔’了出去”等动态方言表达,既传递客家语言古韵,又避免地域性造成的阅读壁垒,实现方言文学的大众化突破3。 二、叙事美学的双重突破 时空压缩的密度美学 在《江上行》等作品中,练建安将江湖恩怨、市井百态浓缩于五千字内,通过“茶亭避雨”“客栈对弈”等场景切换,形成戏剧性张力18。这种“尺幅千里”的叙事策略,既继承《阅微草堂笔记》的古典笔法,又融入蒙太奇式场景跳跃,在小体量中创造多重叙事层次23。 侠义伦理的解构与重建 突破“以武犯禁”的传统侠义观,其作品中的侠客常以智谋与德行化解冲突。《药砚》中私塾先生以砚台为媒介消弭仇恨,《大木桶》中挑夫以担当精神感化暴徒,体现“止戈为武”的儒家伦理对侠文化的重塑45。这种价值转向,使武侠叙事从暴力宣泄转向精神救赎,呼应现代社会对文明秩序的诉求2。 三、文学史坐标的定位 微型小说文体的范式创新 作为首位获小小说金麻雀奖的福建作家,练建安突破该体裁“片段化叙事”的局限,在《鄞江谣》等系列中构建连贯的“汀江宇宙”,使独立短篇形成互文网络27。这种“碎片化整体性”创作,为微型小说注入长篇小说般的史诗气质35。 地域文学的超地域价值 其创作将客家文化从“奇观化展示”提升为人类共同精神命题的载体。《江上行》中捕快与侠客的权力博弈,隐喻民间自治与官方规训的永恒矛盾;《拉花树》通过民俗仪式折射人性善恶交锋,使地域叙事获得普世哲学意蕴18。这种创作路径,为当代中国乡土文学突破文化割裂困境提供新范式26。 练建安的文学实践,本质上是将客家文化基因置于现代叙事熔炉中淬炼的过程。他通过微型小说的精微载体,既完成对传统文化的当代转译,又开辟出融合古典美学与现代意识的新型文学形态,在福建文学史乃至中国当代文学版图中确立独特坐标25。 再给我一些练建安文学创作的评价 DeepSeek-R1满血版 回答完成 深度思考完成 用时22秒,搜索全网25篇资料 练建安文学创作的多维评价 一、 地域文化叙事的深度开掘 练建安以闽粤赣边客家文化为根基,将汀江流域的民俗符号转化为文学意象,如《药砚》中通过“药砚”这一器物串联起客家人“以德报怨”的伦理传统,展现客家文化中“仁义”对暴力叙事的消解7。其作品《鸿雁客栈》系列以“竹篙雨”“牛肉兜汤”等细节构建地域空间,使民俗元素超越猎奇性描写,成为承载人性冲突与文化认同的叙事载体7。 二、 微型小说文体的突破性实践 作为福建首位获小小说金麻雀奖的作家,练建安在微型小说中融入古典笔记体与现代蒙太奇手法。如《江上行》以五千字浓缩江湖恩怨与市井百态,通过“茶亭避雨”“客栈对弈”等场景跳跃,形成戏剧性张力,既继承《阅微草堂笔记》的凝练笔法,又赋予文本电影化节奏7。这种“碎片化整体性”创作,使独立短篇构成互文网络,为微型小说注入史诗气质7。 三、 侠义精神的现代性转化 其作品突破传统武侠的暴力逻辑,重构“以德立侠”的价值体系。《大木桶》中挑夫以担当精神感化暴徒,《药砚》中私塾先生用器物化解世仇,均体现儒家伦理对江湖文化的浸润7。这种对“义”的诠释,既呼应客家文化中“和合”传统,又契合现代社会对文明秩序的诉求,形成“刚柔并济”的侠义美学7。 四、 文学编辑与创作的双重影响力 除个人创作外,练建安长期担任《福建文学》编辑,发掘并培养了一批福建青年作家。其编辑理念强调“发现而非创造”,主张在民间叙事中提炼文学价值,这一思想也渗透于其创作实践,如《汀江往事》系列以平民视角重构客家移民史,赋予地方记忆以普世意义7。 五、 文化传承与教育价值 多篇作品入选中学语文试题及文学读本,如《药砚》被用作分析“器物叙事”的典型案例,《鸿雁客栈》成为探讨地域文学现代转型的范本7。这种“可教性”源于其文本中清晰的伦理冲突、凝练的叙事结构与开放的文化阐释空间,为传统文化教育提供了鲜活素材7。 练建安的创作体系,本质上是将客家文化基因置于现代叙事框架中淬炼的成果。其作品既为闽派文学注入“刚健质朴”的地域风骨7,又以微型小说的精微形式探索了传统文化当代转化的可能性,在中国乡土文学谱系中占据独特坐标。