大教授与家乡“粉丝”

练建安

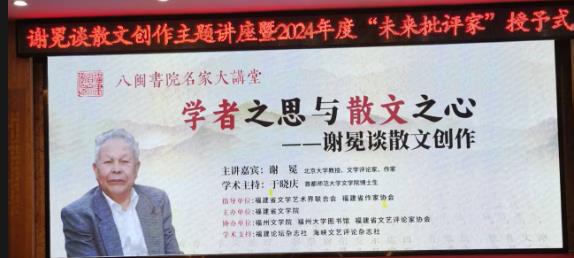

2025年4月22日下午,北京大学中文系教授谢冕先生福州“八闽书院”开讲座,题为《学者之思与散文之心》。承办单位福建省文学院此前发布了消息,网上报名者“爆棚”,为多年讲座之最。

永泰县政协原主席陈家恬兄,系中国作家协会会员,其农事散文集《日落日出》,获福建省“百花奖”一等奖。作家出版社出版其三卷本百万字“行孝日记”,谢教授欣然为之作序,曰“行孝的天河”。

4月20日上午,家恬兄发微信来,问及谢老教授讲座是否已经报名听讲。我说福建省文学院院长曾念长博士有邀请我们兄弟单位负责人与会。念及谢老教授德高望重、学问渊博,必是“人山人海”,遂请家恬先生发来“报名接龙”微信接上,以确保万无一失。

我爱好“古风”,当即献上一首。

古风纪事

北京大学亮堂堂,学富五车有谢老。

谢老原是福州郎,德高望重映八方。

永阳才子撰巨著,谢老惊叹好文章。

山河大地有正气,百善孝心大发扬。

八闽书院做好事,迎来谢老开讲场。

相约文友闻圣音,祥云万朵放光芒。

家恬兄点赞。

4月22日,周二。上班后,我立即到单位资料室找出《台港文学选刊》2024年全年期刊,准备好了签字笔。

2024年全年,我刊“华文原创”栏目,转载了谢冕先生的系列散文《觅食记》。先生与我刊关系源远流长。此前,我请老主编杨际岚先生代为约稿。我在约稿函中说:“大师力作,一字不改。”得到谢教授的表扬。

信函如次:

恳请大师鼎力扶持

际岚老师:

您好!

我们刊物由季老与您首创,同仁接续努力,迄今近四十年,功绩卓著,美誉遍及华人世界。

项南书记“发刊词”高瞻远瞩,誉之为文化“窗口”与“纽带”,还是“团结三种社会力量的精神象征”。后者,在今日互联网时代,尤为突出。远见卓识,超越时空。

后学于五年前接班主编以来,承蒙您等前辈栽培,同道襄助,扩版两次至每期232页35万字,全彩印制,内容以“名家名作”为主,“心灵鸡汤”辅之;“台港澳及海外华文”为主,“大陆好稿”辅之。据不完全信息,文坛及社会反馈,效果良好。

既是“精神象征”,刊物存在发展,前程锦绣。要点:一是“内容为王”,二是“融媒体”。前者,大师赐稿至关重要。

新创办“华文原创”栏目,基本上发表大陆名家名作,尤重“知识渊博”。今年全年各期连载孙绍振先生“演讲体散文”,明年计划连载谢冕先生《美食记》或其他“学者散文”。此前,后学已多次向您请示汇报。我们刊物郑重承诺:大师力作,一字不改。

尊敬闽籍大师,崇尚其道德文章,当是闽省文联办刊题中之义,理应大力弘扬。

恳请大师鼎力扶持。

敬请转呈拙函。

专颂

文祺!

建安谨上

2023年10月15日于福州

我于2018年从冰心文学馆副馆长任上调到台港文学选刊杂志社主持工作,经过调查研究论证,扩版二次,由176页扩到208页,又由208页扩到232页;由半彩印改为全彩印。新增栏目主要有:“特别推荐”、“微篇小说”、“温故知新”和“华文原创”。

“华文原创”,请示件中原来叫“散文随笔”,几经请示获批准。分管领导问:“与《福建文学》稿源不重复。你怎么办?”我说:“我刊主要发表学者散文。”分管领导说:“就叫华文原创吧。”

“华文原创”增设后,2022年,全年连载萧春雷先生《海族列传》;2023年,全年连载孙绍振教授唐诗宋词“演讲体散文”;2024年,全年连载谢冕教授《觅食记》。文辞精美,知识渊博。现成话叫“好评如潮”。

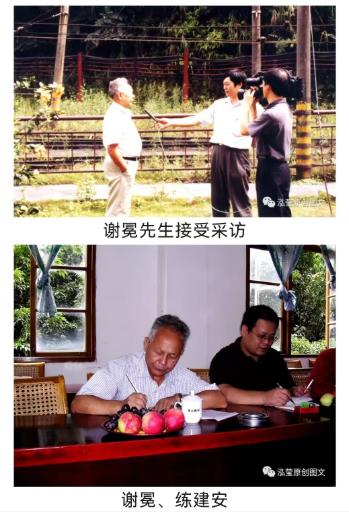

此前,我与谢冕教授有数面之缘。2003年第八届红土地蓝海洋笔会期间,最有缘分。

我写过一篇文章,发表在《闽西日报》和《厦门文学》。引述如下:

谢冕闽西行

谢冕先生是北京大学著名教授,千里迢迢,来到了闽西山沟的铜锣坪矿区。

洞外,阳光明媚;洞口,黑黝黝地伸入大山深处;洞内,是一个对于局外人来说不可知的世界。

一辆运煤车从洞口呼隆隆驶出,数一数,共十六节。车上,堆满了块块黑煤。

谢冕教授举起照相机,拍下了这组镜头。以七旬高龄来回奔走,颇为危险,以至于一位叫大老李的副矿长上前拉了拉他。

谢冕教授这次来闽西,是应邀参加10月3日至6日的第八届红土地蓝海洋笔会。在开幕式上,他动情地说,我尊重劳动,家里的剩饭剩菜,从来舍不得倒掉。一粥一饭,当思来之不易,半丝半缕,恒念物力维艰哪!同行的谢冕夫人—陈素琰研究员赞许地连连点头。

继10月4日下午采访雁石发运站之后,5日上午9时许,第三采访组来到了铜锣坪矿区。党委书记王金星如数家珍,介绍了矿区情况。谢冕教授听得特别认真,问得特别详细,一页一页地记笔记。闽西作家庐弓说,给人的感觉,这不是一位桃李满天下的北大教授,更像是一位小学生。

中途,一位叫李梅煌的副矿长走了进来,这就是大老李,高大结实,朴实憨厚,其造型与二十世纪六七十年代宣传画页的矿区工人酷似。大老李今年53岁,1970年3月参加建设兵团,是采掘一线干出来的工人干部。同行记者的镜头一下子对准了他,闪烁不停。

谢冕教授请他讲一讲矿区的小故事。

大老李不怎么会讲故事,这位福建省劳模对采掘竞赛的讲述有点断断续续。

他说,70年代,他在邵武矿区,属建设兵团建制,矿区作息还吹军号。那时开展了全国采掘竞赛,我们队50来人,四班倒,一个月时间掘进6.235平米断面400多米,成绩进入全省前3名,立了功,成了“英雄队”。

教授问,怎么做的呢?

大老李说,动员会上都说过了,为国家多挖煤,作贡献。我呢,用一个小黑板挂出来,全队四班倒,每天排名次,第一名,画架飞机;第二名,坐火车;第三名,坐汽车;第四名,对不起,拖辆板车。当时谁也不愿意拖板车呀,要坐飞机,就铆足劲干上了。

有人问,“英雄队”有奖品、奖金吗?

大老李说,有,每人奖一双雨靴。

采访告一段落,接着来到了矿工生活区。此处一排排宿舍井然有序,花木扶疏,建有电影院、篮球场。职工大都上班或休假去了,因此,显得有些空矿。在“职工之家”里,谢冕教授一一翻看厂务公开和工资民主分配监督表册。他说,这是工人的大家庭。

矿区工作“脏累险苦”,这是大家都知道的事。谢冕教授对矿工的安全问题特别关注,我们看到,他一笔一划地抄下了矿区墙上的安全教育警句:“工作一马虎,就会出事故,国家受损失,个人受痛苦。”

在笔会闭幕式上,谢冕教授说,这次来闽西,走进矿区,了解矿工们的工作、生活乃至情感世界,是非常必要的。在文学重心由乡村转向都市的当下,我们的作家,尤其是当地作家,更应该关注基层。两天来,我深受感动。教授还特别提到矿区的安全管理制度的健全。他从语言学的角度说,矿区安全管理制度的每一个断句,都体现了人文关怀,让人欣慰。

第八届红土地蓝海洋笔会是迄今为止最大规模的一届笔会。被称之为20世纪80年代文艺思潮领军人物之一的谢冕先生的参与,是一大亮点。而正是谢冕教授的身体力行,带动了一种氛围,这种氛围,笔会组织者之一——《厦门文学》副主编谢春池认为,是“关注人生”,是“敬畏”和“庄重”。

(原载《闽西日报》“红土地·蓝海洋”笔会专版、《厦门文学》2003年第12期)

(此图片来自网络。谢谢!)

话说笔会期间,我和谢教授是很有缘分的。前往矿区时,我们在中巴上比邻而坐。山路弯弯,路途遥遥。我们大家聊天。不知怎么的,就聊到了当时很火的某某大学才子某某。我说了一些话,大意如此:某某大学是全国顶尖学府,才子众多,这是大家公认的。有个某某,确实很有才,近年火了。他年纪轻轻,口气却大得很,动不动就写“纵观二十四史”。二十四史,三四千万字的古文,你二十出头,读大学,要应付各种考试,你看得完吗?还纵观,好像是很有研究的样子,好像是了如指掌的样子。其实,他很可能就是翻看了台湾省柏杨版的《白话资治通鉴》吧,中国友谊出版社就出了一套。我也看过,通俗易通。我看某某谈历史的文章,连语气都很像柏杨先生。教授啊,做学生的,口气不要那么大,要“纵观二十四史”,那是大半辈子的事。

谢教授哈哈大笑。

我又说了些话,大意如此:曾国藩二十多岁时在京城参加会试,落第了,回家时路过金陵,看到一套好书,叫《二十三史》,就是没有《旧唐书》的那种。想买,钱不够,就向同乡好友借了一百两银子。回家后,他老爹批评他乱花钱。他的祖父星冈公说,钱,我会帮你还。你能认认真真圈点一遍,就值得啦。由此可见,要“纵观二十四史”,是一件多么需要恒心需要耐力的事。

谢教授说,你很爱读书。

我说,鲁迅先生说的,随便翻翻。

众人又笑。

有朋友说,老练爱开玩笑。

我们一起去矿洞口采访。在矿区食堂吃午饭,谢教授和我们同一桌。谈笑风生。谢教授问我:“小练,想不想到北京读书?”我于二年前从海峡都市报记者任上“解甲归田”,返回武平县原单位工作,很疲劳。我说:“谢谢您,我还是在家乡好。”《闽西日报》副总编马卡丹兄说:“建安,北京读书好。”其实,我心理疲劳以外,还怕考试,尤其是怕考英语。

后来,我调到福建省文联工作,在多次学术活动中,聆听过谢教授的发言,受益良多。

2025年4月22日中午,我和《福建文学》常务副主编石华鹏兄早早来到了八闽书院。我打电话给家恬兄,他正在永泰到福州市区的路上。于是,我把一袋刊物放在第二排的一张椅子上,为家恬兄占一个好位置。

三时许,谢教授在阿长等陪同下来到了八闽书院讲堂,和我们前几排就座者亲切握手。谢教授问我:“家恬呢?”我说:“还在路上,快到了。”谢教授说:“好,好。”

讲座很精彩。详见相关报道。

讲座进入尾声时,谢教授发表感言,他特地说:“要去的地方多,永泰,这次我就不去了。”

永泰文友家恬兄、郭大侠很感动。

许多热情的听众带来了谢教授的书籍,一拥而上,请求签名。我那一堆杂志怎么办?我交给了阿长,请他帮忙。

三天后,阿长给我带回了谢教授的签名杂志。谢教授的墨宝题写在《觅食记》篇名一侧。弥足珍贵。

2025年8月27日福州